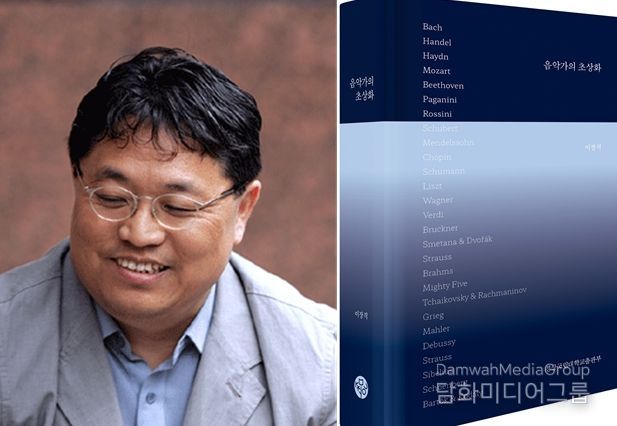

시민행정신문 강갑수 기자 | 경상국립대학교 출판부(부장 김경민 국어국문학과 교수)는 국내 언론사 최초 음악전문기자 이장직 박사가 들려주는 ‘음악으로 보는 그림, 명화로 듣는 음률’ 《음악가의 초상화》(경상국립대학교출판부, 498쪽, 2만 5000원)를 발간했다.

이 책은 요한 제바스티안 바흐부터 졸탄 코다이까지 34명의 작곡가 초상화와 기념상을 시대순으로 정리하고 화가와 음악가 간의 숨겨진 이야기, 장르를 넘나드는 우정과 그들의 인생을 담았다.

주변에서 쉽게 접할 수 있는 초상화라면 그 작품의 탄생 배경에 주목해 보자고 권하는 이 책에는, 생생한 당시 유화, 수채화, 판화, 사진, 캐리커처뿐만 아니라 지금까지 남아있는 동상, 흉상, 기념비, 데스마스크, 부조 등의 입체 작업까지 고루 담았다.

음악가의 초상화란 음악을 눈으로 느낄 수 있는 또 하나의 예술이다. 영상도, 사진도 없던 시절, 음악은 오로지 현장 연주를 통해서만 향유할 수 있었다.

따라서 흘러가는 음악은 유한한 시간성을 가지고 속절없이 흘러가고 그 아름다움을 영원히 붙잡을 방법이 없다.

그래서 작곡가(음악가)는 날아가는 음악을 그림으로 영원히 남겨두고자 화가 앞에 자리했다.

음악가들의 초상화에 대한 대중의 관심은 지대했다.

하이든이 유럽 최고의 작곡가로 인기를 누릴 때 때마침 판화로 제작된 초상화를 모으려는 열풍이 불었다.

유명인의 이목구비를 닮아보려는 심리에다 이제 막 생겨난 셀럽 문화가 초상화 수집을 부채질했다. 어떤 작곡가의 초상화 사본을 수집했느냐에 따라 그 사람의 음악 취향 수준이 판가름 났다.

음악가에게 초상화는 대중에게 자신의 존재를 알리는 수단이었다.

음악계에서 성공하려면 가능한 모든 홍보 수단을 동원해야 하는데 그때는 다른 방법이 없었다.

하이든도 초상화 제작을 위해 화가의 스튜디오에 기꺼이 방문했다.

유화나 드로잉 등 오리지널이 있어야 이를 바탕으로 판화를 만들 수 있기 때문이다.

하이든과 계약을 맺은 출판사에 초상화는 악보 판매를 위한 홍보 수단이었다.

그런 의미에서 하이든과 악보출판사는 운명공동체였다.

18세기 이후 작곡가의 초상화는 유화뿐만 아니라 판화, 실루엣 등 다양한 매체로 제작되면서 개인 소장의 사적 영역에서 서점, 악보 가게, 미술 상점 등에서 손쉽게 구입할 수 있는 공적 영역으로 확대됐다.

중산층을 위한 공공 음악회가 급성장하면서 음악애호가들 사이에서 판화로 제작된 작곡가 초상화의 컬렉션 붐이 일었다.

유명 음악가의 초상화 판화를 많이 소장할수록 예술적 안목이 높다는 증거로 여겼다.

이장직 박사는 “음악가를 그린 초상화는 작곡가의 얼굴을 충실히 재현하려는 데 있지 않다.

작가를 돋보이게 하기 위한 수단으로 작용하기도 했기 때문이다. 모든 초상화는 화가의 손끝에서 의식적이든 무의식적이든 이상화, 미화, 영웅화, 신격화되는 페르소나다.”라고 말한다.

또한 이장직 박사는 “결국, 작곡가의 초상화는 음악도상학(Iconography of Music)의 중요한 연구 대상으로서 그 가치가 높다.

작곡가의 초상화를 자세히 들여다보는 이유는 당대 또는 후세의 평가가 그림에 담겨 있기 때문이다.

우리의 뇌리에 박힌 특정 작곡가 이미지도 그림이나 조각, 영화를 통해 조작되거나 부풀려진 신화 조작의 결과일 가능성이 높다.”라고 말한다.

이장직 박사는 전남대학교에서 서양음악사와 음악학을 강의하고 있다.

경상국립대학교, 경북대학교, 국립경국대학교, 추계예술대학교, 한국해양대학교에도 출강 중이다.

서울대학교 대학원에서 음악학 박사학위를 받았으며 1994년부터 2009년까지 중앙일보 음악전문기자를 지냈다.

중앙일보 입사 전 한국일보와 경향신문 등에 음악평론을 기고했고 객석평론상(1985), 동아일보 신춘문예 음악평론부문(1986), 서울예술평론상(1991) 등을 받았다.

단행본으로는 《국경을 넘는 음악외교》, 《음악을 보고 그림을 듣다》, 《음악사를 바꾼 결정적 순간들》, 《오페라 보다가 앙코르 외쳐도 되나요?》, 《음악회 가려면 정장 입어야 하나요?》 등이 있으며 논문으로는 '‘제2의 올림픽 찬가’로 수용된 베토벤 '환희의 송가'', '성녀에서 귀부인으로: 음악의 수호성인 체칠리아의 모습을 한 초상화'가 있다.